Как научиться разговаривать нормально: Как научиться красиво и грамотно говорить

Почему разговаривать с собой нормально и как эта привычка может сделать вас эффективнее

Все делают это: ведут внутренний монолог. Это часть постоянного потока сознания, которого не может не быть, когда мы бодрствуем. Как научиться разговаривать с собой правильно, рассказывают наши друзья из проекта Reminder.

«Так, романтический момент, скажи ей что-нибудь. Расскажи, как задавил пони. Нет, она любит пони, наверное… Спроси, как давно она сдавала анализы. Что за ерунда у меня в голове? Господи, какая у нее огромная нога, скажи ей об этом. Нет, не говори, заткнись! Так, пауза затянулась, надо хоть что-нибудь сказать». Примерно такие внутренние монологи прокручивал в голове главный герой «Клиники», одного из самых правдоподобных медицинских сериалов.

Как и он, многие разговаривают сами с собой или слышат внутренний голос — когда едут одни в машине, скучают в очереди, пытаются уснуть и так далее. Я иногда общаюсь сама с собой вслух — чаще всего это язвительные комментарии, если сделала что-то нелепое, или озвучивание того, чем следует заняться, например: «Сейчас помою посуду, а потом надо одеться и пойти в магазин».

Многим неловко признаваться в этом, но говорить с собой абсолютно нормально, и такое поведение очень распространено, успокаивает психотерапевт Лаура Дэбни. Это не то, из чего «нужно вырасти» и точно не знак психологических проблем. Более того, психиатры называют внутренние (или озвученные) монологи здоровой практикой. Они, во-первых, могут быть способом избавиться от негативных эмоций, таких как страх, нервозность, злость или чувство вины. А во-вторых — они помогают организовать мысли, спланировать действия и консолидировать память.

«Внутренний голос» изучают примерно с тех пор, как появилась психология. Советский психолог Лев Выготский сделал наблюдение, что маленькие дети начинают разговаривать сами с собой тогда же, когда учатся говорить с другими, и сначала они делают это вслух, а потом про себя. Такое поведение — внутренний монолог, который иногда прорывается в речь, — мы сохраняем на всю жизнь.

За последние несколько десятилетий мы узнали, что при разговоре с самим собой человек совершает мельчайшие движения мышцами гортани, а в мозгу активируется центр Брока — область, отвечающая за моторную организацию речи. Если работу центра Брока нарушить, нарушается и способность вести внутренний монолог. То есть для внутреннего разговора и артикулированной речи задействуется один и тот же инструментарий в мозгу.

Еще одно подтверждение этого — работа механизма эфферентной копии. Это сигнал, который помогает организму отличать процессы, которые мы вызываем сами, от внешних стимулов. Яркий пример — щекотка: если пытаться пощекотать самого себя, мозг «предсказывает», что прикосновение происходит из-за наших собственных движений, и ощущение от щекотки гасится.

Этот же сигнал действует, когда мы разговариваем сами с собой. Эксперименты показали, что мозг «приглушает» эффект от других внешних звуков, когда мы говорим вслух.

Другой интересный эксперимент обнаружил, что внутренний голос, судя по всему, помогает нам лучше справляться с каждодневными задачами. Животные, выполняя задания на соотнесения двух стимулов (так называемые matching tasks — задания, когда подопытному показывают предмет, а потом просят выбрать такой же из тех, что находятся перед ним) активируют разные участки мозга в зависимости от того, был ли стимул визуальным или звуковым. Мы же, люди, «включаем» несколько зон мозга независимо от системы восприятия стимула.

Животные, выполняя задания на соотнесения двух стимулов (так называемые matching tasks — задания, когда подопытному показывают предмет, а потом просят выбрать такой же из тех, что находятся перед ним) активируют разные участки мозга в зависимости от того, был ли стимул визуальным или звуковым. Мы же, люди, «включаем» несколько зон мозга независимо от системы восприятия стимула.

Но если человека попросить бубнить себе под нос какое-то бессмысленное слово, например, «бла-бла-бла» — а значит, лишить его возможности использовать свой внутренний голос, — он будет вести себя (в каком-то смысле) как животное. То есть при выполнении заданий со зрительными или слуховыми стимулами в его мозгу активируются зоны, отвечающие или за зрение, или за слух.

Интересно, что озвучивание мыслей вслух, возможно, действует иначе, чем проговаривание их про себя. В одном небольшом эксперименте психологи из Бангорского университета (Великобритания) попросили одну группу добровольцев прочесть инструкции для выполнения задания про себя, а другую — вслух.

Вот почему неудивительно, что многие используют разговоры с самим собой, чтобы добиваться нужного результата. К примеру, так поступают спортсмены (очень часто — теннисисты), которые в критические моменты подбадривают себя мотивирующими («Давай, ты сможешь!») или инструктирующими фразами.

К сожалению, хотя внутренний голос способен помогать нам контролировать свое поведение и улучшать результаты, он может стать проблемой. Например, он может мешать уснуть как раз тогда, когда это необходимо. А самокопание, руминация (постоянное прокручивание в голове одной и той же мысли) и негативные слова о себе ассоциируются с развитием депрессии. Кроме того, страдающие от депрессии люди не могут остановить поток мыслей в голове, даже когда им нужно сосредоточиться на чем-то постороннем.

Получается, что, с одной стороны, разговоры с самими собой нужны нам, а с другой — здесь важна способность использовать их в своих интересах — то есть избавляться от бесполезных мыслей и включать те, что связаны с текущими задачами. Чтобы научиться делать это, нужно время, но цель вполне достижима. Вот несколько советов, которые дают психологи. Точнее, даже не советов, а идей, которые следует помнить.

Чтобы научиться делать это, нужно время, но цель вполне достижима. Вот несколько советов, которые дают психологи. Точнее, даже не советов, а идей, которые следует помнить.

- Разговаривать с собой — это нормально. Внутренний монолог — часть постоянного потока сознания, которого не может не быть, когда мы бодрствуем. По некоторым оценкам, скорость внутренней речи — до 4000 слов в минуту, в 10 раз больше, чем устной. Если у человека действительно есть серьезные психологические нарушения, например, шизофрения, он тоже может разговаривать с собой, но есть отличие: он ведет беседу с голосами, которые воспринимает как посторонние, в то время как в обычном внутреннем монологе мы точно знаем, что автор — это мы.

- Негативный разговор с собой — это тоже нормально, но до определенных пределов. Обычно психологи призывают избавиться от негатива в разговорах с самим собой, искоренять мысли вроде «я не справлюсь», «я этого не заслуживаю» и так далее. Но некоторые эксперты отмечают, что в мыслях с отрицательной окраской в принципе нет ничего плохого, потому что нас им научила эволюция.

- Однако чрезмерное количество самокритики и упреков во внутреннем монологе — тревожный знак. Внутренний нарратив связан с эмоциями, и если он мрачен, это может стать причиной тревожности, депрессии и суицидальных настроений.

- Внутренний монолог будет полезен, если он нейтрален. Если он опирается на факты, если ошибки воспринимаются не как катастрофа, а как то, чего можно избежать в следующий раз, если чувство вины за небольшие проступки относительно быстро проходит. Это не то же самое, что позитивное мышление. Негативные фразы в разговоре с собой лучше заменять не позитивными утверждениями, а нейтральными и «прикладными».

- Разговоров с самим собой не нужно избегать — наоборот, это можно сделать хорошей привычкой. Они могут стать разновидностью майндфулнес-техники, если поболтать с собой после стрессового события или накануне важного дня.

Итого: если научиться разговаривать с самим собой правильно, этот процесс не отвлекает от дела, а, наоборот, стимулирует когнитивную деятельность и эффективность в целом. Тот, кто бормочет что-то себе под нос, — не обязательно сумасшедший ученый: возможно, он гений, использующий все ресурсы для оптимизации работы мозга.

Понравился материал? Подпишитесь на еженедельную email-рассылку Reminder!

Как правильно и красиво говорить обучит школа Ольги Спиркиной

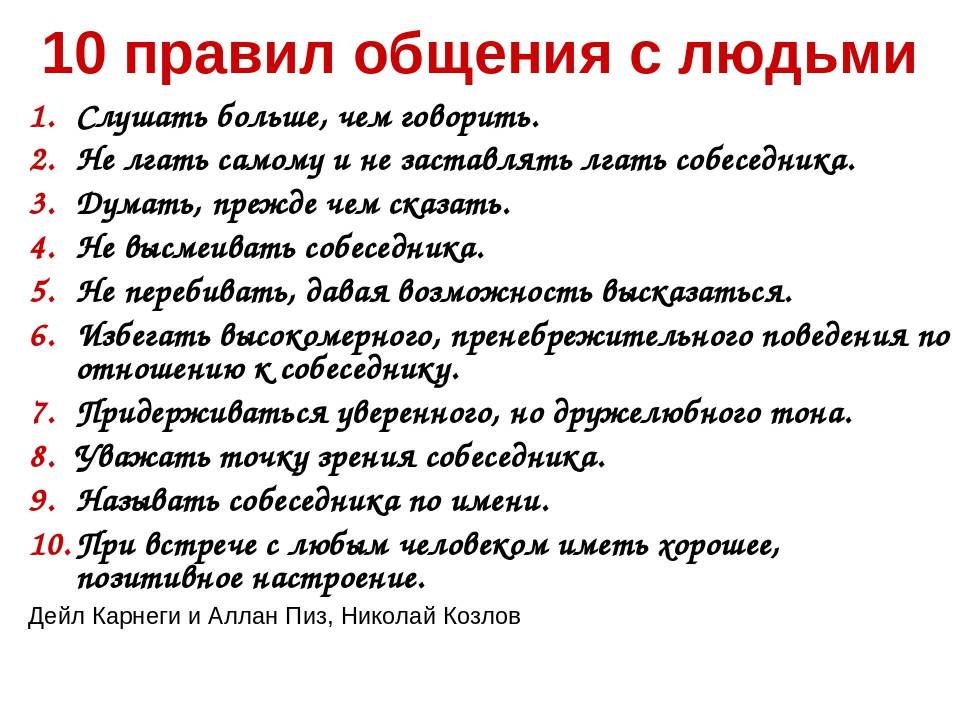

Как правильно и красиво говорить? Формулировать мысли четко и ясно? Разговаривать так, чтобы с вами всегда соглашались? Однажды этими вопросами задается каждый. Особенно те, для кого грамотная, хорошо поставленная речь является рабочим инструментом. Например, менеджеры по продажам, специалисты сервисных центров и клиентского обслуживания, юристы, адвокаты, учителя, бизнес-тренеры. Все, кто работает с людьми или ведет переговоры.

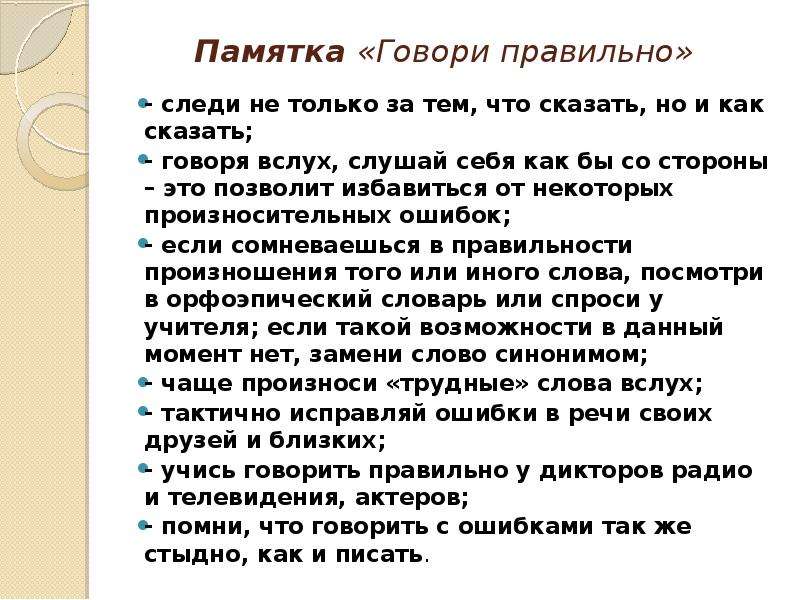

Например, менеджеры по продажам, специалисты сервисных центров и клиентского обслуживания, юристы, адвокаты, учителя, бизнес-тренеры. Все, кто работает с людьми или ведет переговоры.Дело в том, что речь – это зеркало нашего внутреннего мира. По тому, как мы разговариваем, можно определить не только уровень образования, но и социальный статус, принадлежность к определенной профессиональной группе, уровень практического опыта. Причем и жизненного, и профессионального. И даже настроение! Поэтому учитесь говорить правильно и грамотно. В этой статье мы расскажем, о чем сигнализирует наша речь. Как сделать ее красивой. И можно ли вообще научиться говорить иначе, если вам уже далеко не три года?

Есть люди-молчуны, а есть люди-говоруны. Однако всегда важно помнить, что главное не количество слов, а КАЧЕСТВО РЕЧИ. Например, если человек использует слова-паразиты («как бы», «вот», «соответственно» и т.д.), это может говорить о его неуверенности. Страхах и комплексах, в которых ему сложно признаться даже себе, а уж тем более окружающим. Также это может свидетельствовать о скудости словарно-лексического запаса. Если вы заметили в своей речи наличие таких слов-паразитов, прежде всего, определите причину и поймите, почему вы прибегаете к их использованию. Как от них избавиться?

Также это может свидетельствовать о скудости словарно-лексического запаса. Если вы заметили в своей речи наличие таких слов-паразитов, прежде всего, определите причину и поймите, почему вы прибегаете к их использованию. Как от них избавиться?

Вам стоит начать активно читать художественную и профессиональную литературу, чтобы пополнить словарный запас. Полезно делиться с кем-то своими впечатлениями от прочитанного. Пересказывать, анализировать, обмениваться мнениями. Главное, делайте это в паре и вслух. В Москве и других крупных городах России есть специальные литературные кафе, где можно почитать книгу за чашкой эспрессо. Есть литературные клубы и кружки, созданные для обсуждения прочитанного. В соцсетях масса подобных сообществ, так что без пары вы точно не останетесь. В процессе таких обсуждений можно научиться не только говорить, но и спорить.

Выписывайте и используйте понравившиеся цитаты из книг. Это не только подчеркнет ваш широкий кругозор, но и станет великолепным украшением для любого публичного выступления. Например, цитату из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла «Иногда взрослым полезно читать сказки!» часто используют, когда говорят о беззаботности детства. А слова из знаменитого романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», сказанные главной героиней Скарлетт О`Хара, «Я подумаю об этом завтра», напротив, вводят в речь, когда подчеркивают беззаботное отношение уже ко взрослой жизни. Научиться этому фокусу можно самостоятельно. Начните с любой книги, которая вам по сердцу.

Например, цитату из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла «Иногда взрослым полезно читать сказки!» часто используют, когда говорят о беззаботности детства. А слова из знаменитого романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», сказанные главной героиней Скарлетт О`Хара, «Я подумаю об этом завтра», напротив, вводят в речь, когда подчеркивают беззаботное отношение уже ко взрослой жизни. Научиться этому фокусу можно самостоятельно. Начните с любой книги, которая вам по сердцу.

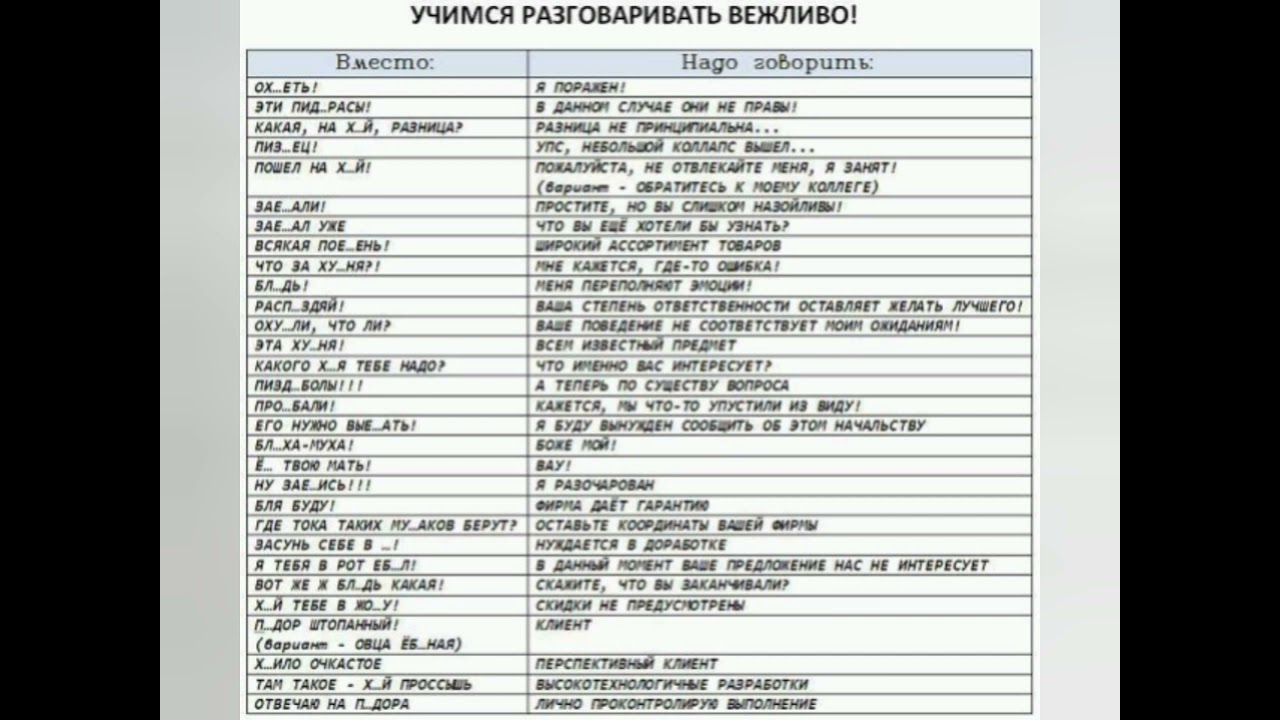

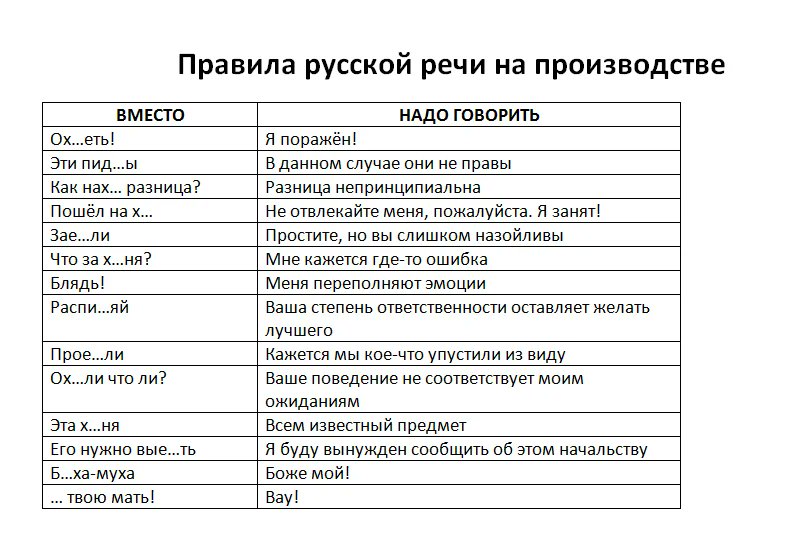

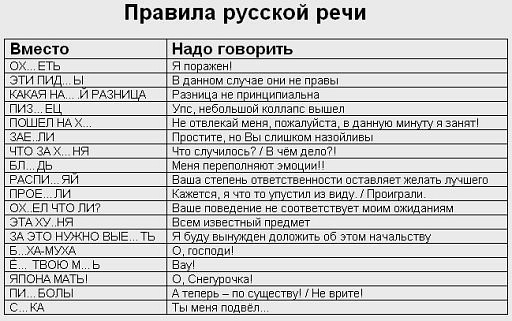

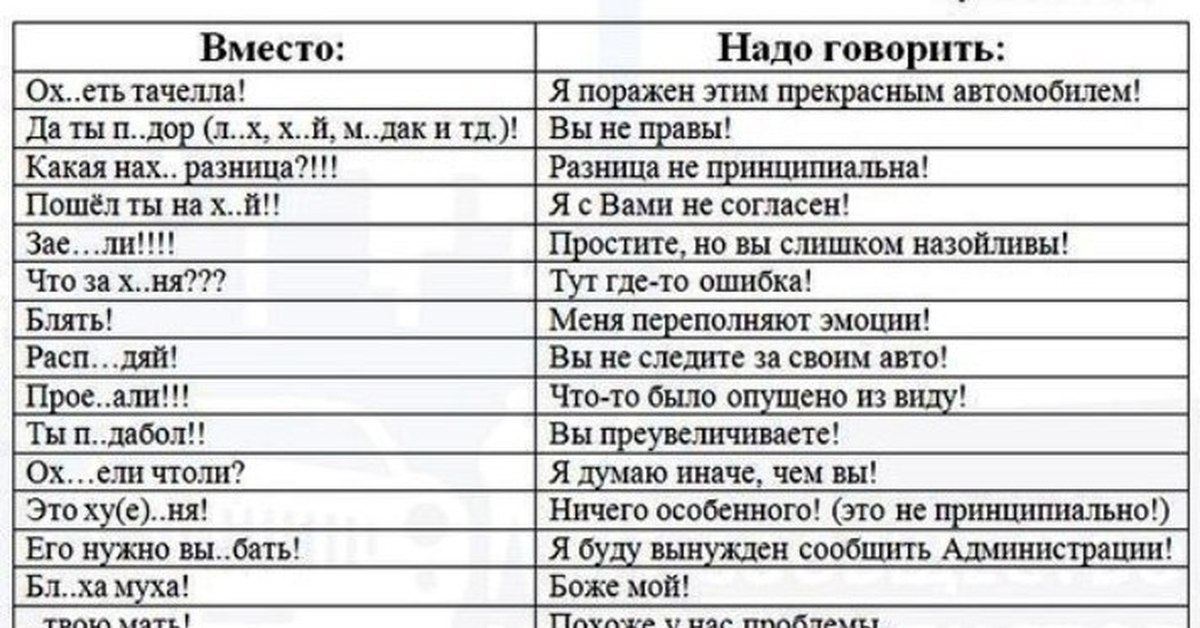

И все же, несмотря на очевидные преимущества употребления художественных образов в повседневной речи, стоит сказать о том, что использование в разговоре ненормативной лексики и жаргона может быть принято в определенных профессиональных или социальных кругах. Обязательно учитывайте аудиторию, с которой вам предстоит общаться. Например, актеры, играющие роли преступников, заключенных или мафиозных лидеров, специально изучают речь и повадки реальных прототипов своих героев, прежде чем приступать к репетициям. Ненормативная же лексика в обычной жизни – сигнал о внутреннем напряжении. Возможно, не достаточно разнообразен и словарный запас. Если вас это напрягает, задумайтесь о смене своего окружения и полезном чтении.

Ненормативная же лексика в обычной жизни – сигнал о внутреннем напряжении. Возможно, не достаточно разнообразен и словарный запас. Если вас это напрягает, задумайтесь о смене своего окружения и полезном чтении.

Когда мы говорим о речи, то чаще всего имеем ввиду слова и фразы, которые используем для коммуникации. Однако под речью стоит понимать также ТЕМПОРИТМ нашего говорения, то есть скорость и логичность. Слишком быстрая речь иногда ошибочно воспринимается как информационно насыщенная. То есть, чтобы сказать больше, особенно когда нет времени для долгих разговоров, мы начинаем говорить быстрее. И думаем, что собеседник нас поймет тоже быстрее. Однако здесь скрыта ловушка. На самом деле, важна не скорость речи, а логика и расстановка акцентов. Именно поэтому, чтобы за короткое время сказать все то, что вы планировали, вам нужно не торопиться, а сократить количество слов, выбрав оптимальные языковые средства для выражения своей мысли, и правильно расставить акценты. Избавиться от лишних слов бывает сложно. Но этому можно научиться.

Избавиться от лишних слов бывает сложно. Но этому можно научиться.

ЖЕСТЫ и МИМИКА – такие же полноправные атрибуты речи, как и слова. Они многое могут о вас рассказать. Достаточно всего десяти секунд, чтобы «просканировать» собеседника и сделать свои выводы о нем. И за это время мы обращаем внимание именно на мимику и жесты. Для успешной коммуникации важно наладить контакт с собственным телом и научить его выражать правильные сигналы! Как это сделать?

Во-первых, последите за собой несколько дней. Вы улыбаетесь, когда встречаетесь с людьми, пусть даже хорошо знакомыми? Протягиваете руку первым или только отвечаете на рукопожатие? Сутулитесь на переговорах? Скрещиваете руки на груди, когда не согласны с собеседником? Хотя бы задумываетесь об этом? Специалисты по физиогномике и жестикуляции смогут понять ваши истинные чувства и намерения, даже если вы не скажете ни слова. Вот также хорошо с этим предстоит разобраться и вам.

Во-вторых, репетируйте и тренируйтесь. Если предстоит встреча или выступление, обязательно «прогоните» несколько раз все, что планируете сказать и сделать. Сначала перед зеркалом, чтобы увидеть и скорректировать позу, взгляд и жестикуляцию. А потом перед небольшой живой аудиторией, чтобы получить обратную связь по качеству речи, образности и логике. Научиться эффектно выступать на публике помогут и профессиональные коучи.

Если предстоит встреча или выступление, обязательно «прогоните» несколько раз все, что планируете сказать и сделать. Сначала перед зеркалом, чтобы увидеть и скорректировать позу, взгляд и жестикуляцию. А потом перед небольшой живой аудиторией, чтобы получить обратную связь по качеству речи, образности и логике. Научиться эффектно выступать на публике помогут и профессиональные коучи.

Ну, и, наконец, ИНТОНАЦИЯ. Это мощный инструмент в любых переговорах, которым, увы, не многие умеют пользоваться. Сознательно управляя интонацией своего голоса, вы не только сможете создать у собеседника нужное вам представление о себе, но и, в конечном итоге, добьетесь поставленной цели. Как работать с интонацией?

Для начала возьмите книгу и прочитайте вслух небольшой отрывок. А теперь прочитайте его вдвое громче. Затем еще громче. Легкая усталость – это нормально. Так вы немного «размяли» голос. Теперь читаем тот же отрывок, но с разными настроениями. Лирическое и грустное, как будто за окном дождь и осень. Веселое и задорное, как будто впереди длинные школьные каникулы. Строгое и деловое, как будто вы на совещании совета директоров. Наивное и детское, как будто вам снова пять лет. Возбужденное и злое, как будто вашу машину подрезал дорожный хам. И так далее. Постепенно вы услышите, как один и тот же текст приобретает новые смысловые и эмоциональные оттенки.

Лирическое и грустное, как будто за окном дождь и осень. Веселое и задорное, как будто впереди длинные школьные каникулы. Строгое и деловое, как будто вы на совещании совета директоров. Наивное и детское, как будто вам снова пять лет. Возбужденное и злое, как будто вашу машину подрезал дорожный хам. И так далее. Постепенно вы услышите, как один и тот же текст приобретает новые смысловые и эмоциональные оттенки.

Такие упражнения можно выполнять хоть каждый день. Дома, на даче и даже на прогулке с ребенком. Еще один великолепный способ «разбудить» интонацию – декламировать стихи. То очаровательный рваный слог Маяковского. То ласковый и теплый слог Есенина. То торжественный и размашистый слог Пушкина. То печальный и ласковый слог Ахматовой. Прелесть стихов в том, что они короткие и очень эмоционально емкие. В трех-четырех строфах умещается яркая гамма чувств, выразив которую, вы сумеете прочувствовать все возможности интонации и эмоционального посыла.

Итак, отвечая на вопрос, как правильно и красиво говорить, помните, что речь – это не только, ЧТО мы говорим, но и КАК мы это делаем. Речь производит не меньшее впечатление, чем внешний вид, и может стать вашей визитной карточкой. Если вы понимаете, что ваша речь нуждается в корректировке, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Ведь если у вас проблемы с законом, вы идете к юристу. Если вы болеете, к врачу. Если у вас сломался автомобиль, вы отдаете его в автосервис. Так и с речью. Чтобы научиться говорить правильно и красиво, пройдите курсы по технике речи, где вам помогут решить именно ваши речевые задачи. Говорите красиво и правильно!

Речь производит не меньшее впечатление, чем внешний вид, и может стать вашей визитной карточкой. Если вы понимаете, что ваша речь нуждается в корректировке, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Ведь если у вас проблемы с законом, вы идете к юристу. Если вы болеете, к врачу. Если у вас сломался автомобиль, вы отдаете его в автосервис. Так и с речью. Чтобы научиться говорить правильно и красиво, пройдите курсы по технике речи, где вам помогут решить именно ваши речевые задачи. Говорите красиво и правильно!

Как научить ребенка правильно говорить?

Благодаря общению дети смогут выражать свои потребности, желания и опасения. Это поможет им преуспеть в учебе, в общественной жизни, а также в будущей работе. Как родитель, я поставил перед собой задачу быть первым учителем своего ребенка. Итак, я провел много исследований, чтобы найти наилучший подход. В этой статье я расскажу о проблемах, советах и идеях о том, как побудить ребенка говорить.

Как научить ребенка правильно говорить? Реагируйте на невербальные попытки вашего ребенка общаться. Хвалите даже малейшее их усилие. Поговорите с ними. Объясните вещи в их окружении. Постарайтесь понять, что ваш ребенок говорит вам. Используйте игровые идеи, чтобы учиться было интересно. Главное, дайте ребенку время.

Хвалите даже малейшее их усилие. Поговорите с ними. Объясните вещи в их окружении. Постарайтесь понять, что ваш ребенок говорит вам. Используйте игровые идеи, чтобы учиться было интересно. Главное, дайте ребенку время.

Обучение вашего ребенка потребует много тяжелой работы и терпения. Понимая, как развивается речь ребенка, вы можете избежать многих разочарований. Кроме того, знание правильных условий воспитания может помочь вашему ребенку своевременно говорить правильно. В оставшейся части статьи вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы вы могли научить своего ребенка говорить правильно.

Основные этапы развития речи вашего ребенка в течение 5 лет

В этом разделе я расскажу об основных этапах развития речи ребенка в течение первых пяти лет. Это может помочь вам выбрать, какой подход лучше всего подходит для обучения вашего ребенка эффективной речи.

Важно знать и понимать, каковы вехи вашего ребенка на протяжении многих лет. Зная об этих вехах, вы сможете оказывать необходимую поддержку и поддержку вашему ребенку.

Зная об этих вехах, вы сможете оказывать необходимую поддержку и поддержку вашему ребенку.

Первокурсник

В первый год ваш ребенок сможет произнести отдельные слова, такие как «мама», «папа» или даже название своей любимой игрушки . Ваш ребенок уже будет бормотать слова и пытаться повторить то, что они слышат в разговоре.

Второй год

На втором году обучения ваш ребенок сможет повторять предложения из двух-трех слов . Они могут быть чем-то, что они услышали по телевизору или от окружающих.

Воспользуйтесь этим шансом научите их простым командам, таким как уборка комнаты или хранение игрушек . Вы также можете научить их правильно ухаживать за собой и чистить зубы.

Третий год

В третий год ваш ребенок уже может говорить достаточно хорошо, чтобы его понимали люди за пределами вашей семьи . В этом возрасте они будут пытаться пересказывать истории.

Имейте в виду, что их рассказы будут запутанными, и они все еще могут неправильно произносить слова. Это возраст, когда вашему ребенку еще 9 лет.0005 адаптация к правильному использованию слов и построению предложений . Пусть не торопятся.

Четвертый год

В четвертый год ваш ребенок уже будет постоянно задавать такие вопросы, как «как», «почему» или «что». Обратите внимание, что, хотя ваш ребенок, вероятно, может говорить более четко в этом возрасте, он все же может неправильно произносить несколько слов.

В этом году они расширяют свой словарный запас. Они будут применять их, когда будут рассказывать вам истории о том, как прошел их день. Постепенно исправляйте их, когда они используют слово неправильно.

Пятый год

В пятый год ваш ребенок уже может рассказывать историю своими словами . Хотя вам все еще может быть трудно понять сбивающий с толку выбор слов вашего ребенка, не забывайте хвалить его за небольшие попытки заговорить.

Это идеальное время, чтобы подарить им интересную книгу и почитать вместе с ними. Шаг за шагом вы уже можете научить их читать в этом возрасте, не торопясь. Гарантированно, что ваш ребенок будет более мотивирован и заинтересован, когда увидит перед собой креативные картинки.

Факторы, влияющие на языковое развитие ребенка

Некоторые факторы влияют на языковое развитие ребенка. Зная эти факторы, родители будут лучше понимать, что рост каждого ребенка отличается. Поняв этот факт, будет легче понять, какие шаги нужно предпринять, чтобы научить ребенка говорить.

Вкратце, факторы следующие:

- Здоровье и физическое развитие

- Когнитивные способности

- Пол

- Окружающая среда и мотивация

- Количество братьев и сестер

- Двуязычие

Здоровье и физическое развитие

Наличие слабого здоровья может привести к задержке развития речи ребенка . Когда у детей тяжелая или продолжительная болезнь, их изолируют от других людей, что снижает их шансы научиться правильно говорить.

Когда у детей тяжелая или продолжительная болезнь, их изолируют от других людей, что снижает их шансы научиться правильно говорить.

Когнитивные способности

Согласно исследованиям, дети с более высоким интеллектом и сообразительностью обычно рано начинают говорить. Учитывая другие внешние факторы, которые могут задерживать ребенка в общении, они также могут быть медленными новичками и со временем могут развиваться. Задержка не всегда означает низкое интеллектуальное развитие.

Пол

Речевое развитие мальчиков и девочек в первый год жизни одинаково. В течение второго года девочки более резко взрослеют в речи, особенно когда они находятся рядом с матерями.

Девочки демонстрируют большее мастерство в общении, и они говорят бегло. С другой стороны, мальчики в этом возрасте склонны совершать больше грамматических ошибок.

Окружающая среда и мотивация

Если у ребенка нет мотивации к общению, развитие речи задерживается.

Когда ребенок находится в среде, где ему не нужно общаться или говорить, у него, скорее всего, не будет желания учить слова и их значения. Эффект пребывания в стимулирующей среде важен для мотивации ребенка говорить правильно.

Количество братьев и сестер

Некоторые говорят, что дети из детских домов быстрее учатся говорить, потому что их родители более внимательны и сосредоточены на них .

В то время как другие утверждают, что наличие большего количества братьев и сестер помогает ребенку расширить свой словарный запас, и они чаще подвергаются общению . Это по-прежнему варьируется от одной семьи к другой, в зависимости от того, как вы взаимодействуете с ними и поощряете их.

Билингвизм

Когда ребенок пытается выучить два языка одновременно, он не может понять, на чем ему сосредоточиться. Эта путаница может привести к разочарованию, которое может повлиять на их мотивацию к обучению.

Чтобы научить ребенка правильно говорить, научите его сначала тому языку, который он обычно использует дома . Ребенок может приспособиться, когда он находится в школьном возрасте, и уже может понимать, то есть в возрасте пяти или шести лет.

Ребенок может приспособиться, когда он находится в школьном возрасте, и уже может понимать, то есть в возрасте пяти или шести лет.

Советы по обучению ребенка правильной речи

При обучении ребенка правильной речи вы должны всячески поощрять его. Покажите ребенку, что вы терпеливы, и дайте ему время впитать каждое слово. Сделайте это время общения, чтобы они могли наслаждаться с вами, в то же время они учатся.

Помните, что вы можете использовать некоторые игровые идеи, например, читать вслух, рассказывать детские стишки и называть части тела вместе с ними. Используйте вещи, которые могут заинтересовать вашего ребенка в обучении.

Заключение

Есть много вещей, которые вы можете применить на практике, чтобы научить своего ребенка говорить. Тем не менее, главный ключ к тому, чтобы они говорили без особых усилий, заключается в надлежащем поощрении и поддержке семьи.

При надлежащем поощрении и поддержке семьи ваш ребенок, несомненно, будет упорнее. Это касается не только речи, но и всех сфер жизни.

Это касается не только речи, но и всех сфер жизни.

Похожие вопросы

Почему так важна поддержка семьи? Семья – самая важная роль в жизни ребенка. Когда дети чувствуют себя защищенными и любимыми, их мозг развивается быстрее. Они взрослеют и становятся более самостоятельными. При поддержке семьи ребенок может легко и уверенно адаптироваться и функционировать в обществе.

Как заинтересовать ребенка книгами?

- Познакомьте своего ребенка с другими читателями

- Подружитесь с ребенком, читая вместе с ним каждый день

- Заставьте их читать книги по привычке

- Сходите в библиотеку и предложите своему ребенку больше книг

- Создайте сборник рассказов с участием вашего ребенка

Теги

Младенцы, Развитие ребенка, разговоры

Шон

Писатель на увлекательные образовательные темы.

Engage & Learn

Вам также может понравитьсяКогда мой ребенок должен начать говорить?

Дети развиваются с разной скоростью во всех отношениях: от первых шагов до осознания того, что их собственная точка зрения может отличаться от чужой. Язык ничем не отличается, поэтому нет определенного возраста, в котором ребенок должен начать говорить.

Конечно, есть определенные вехи, которые большинство детей достигают в своем общении в определенном возрасте, и это может быть пугающим моментом для родителей, которые видят, что дети их друзей начинают говорить раньше, чем их собственные. Для большинства детей это, вероятно, просто естественная вариация, когда дети достигают своих собственных вех. Для других это может быть временной языковой задержкой, которая в конечном итоге приведет к тому, что они наверстают упущенное без какого-либо вмешательства.

Но для некоторых детей задержка в развитии языка в раннем возрасте может быть первым признаком долговременного нарушения речевого развития. Итак, на что следует обратить внимание родителям, если они обеспокоены языковым развитием своего ребенка?

Итак, на что следует обратить внимание родителям, если они обеспокоены языковым развитием своего ребенка?

Читать далее: Удивительные факты о том, как мы разговариваем с младенцами

Дело не только в речи

Как правило, дети начинают лепетать примерно в возрасте шести месяцев и произносят свои первые слова в возрасте от десяти до 15 месяцев (большинство начинают говорить примерно в 12 месяцев). Затем они начинают подбирать все большее количество слов и начинают объединять их в простые предложения примерно через 18 месяцев.

Важно отметить, что язык — это не только звуки, которые мы издаем своим голосом. Представление о том, что язык — это только речь, является огромным заблуждением. Мы принимаем это как должное, но понимание языка, на котором говорят окружающие, — очень сложная задача. Нам нужно знать, какие слова используются, иметь представление о том, что эти слова означают в разных контекстах, и понимать значение предложения на основе порядка слов. Это так называемые рецептивные языковые навыки.

Это так называемые рецептивные языковые навыки.

Родители должны знать, что с самых ранних стадий языкового развития дети понимают больше, чем могут общаться сами. Действительно, именно благодаря пониманию детьми окружающего их языка — другими словами, того, что говорят родители, братья, сестры и опекуны, — они формируют свои собственные языковые навыки.

Некоторые условия, влияющие на речь, такие как заикание, очень заметны. Напротив, проблемы, с которыми сталкиваются дети, когда они не развивают речь в обычном порядке, иногда могут быть скрыты. Иногда кажущиеся сложными инструкции легко понять благодаря общему контексту. Например, говоря ребенку «иди и надень пальто и ботинки», можно понять его контекст, связанный с подготовкой к выходу из дома и пониманием слов «пальто» и «сапоги».

Другие инструкции с менее ясным контекстом, такие как «принеси сине-черную книгу, которая лежит под одеялом на стуле», требуют лучшего понимания самого языка и могут быть труднее для детей с языковыми трудностями. У многих детей часто бывает трудно определить основную языковую проблему, особенно когда они хорошо используют социальный контекст.

У многих детей часто бывает трудно определить основную языковую проблему, особенно когда они хорошо используют социальный контекст.

Читать далее: Прежде чем дети понимают слова, они понимают интонации голоса

Когда обращаться за помощью

Для самих детей может быть очень неприятно, когда они не могут выразить свои мысли или когда они не полностью понимают, что происходит вокруг них. У ребенка, у которого случаются истерики, но который не может объяснить, почему он расстроен, могут быть проблемы с речью. Это может сигнализировать о задержке речи, что не редкость. Если вы заметили, что вашему ребенку трудно следовать простым инструкциям, это может быть связано с трудностями в понимании языка, что может указывать на более хроническую проблему.

Около 70-80% детей с задержкой экспрессивной речи догоняют речь к четырем годам. Для других это может указывать на расстройство речи, связанное с развитием (DLD), долгосрочное нарушение языковых навыков. Даже специалистам трудно отличить задержку речи от расстройства речи до начальной школы. Считается, что DLD поражает 7,6%, или одного из 15 детей. DLD может повлиять на выразительные и рецептивные языковые навыки и сохраняется во взрослом возрасте.

Даже специалистам трудно отличить задержку речи от расстройства речи до начальной школы. Считается, что DLD поражает 7,6%, или одного из 15 детей. DLD может повлиять на выразительные и рецептивные языковые навыки и сохраняется во взрослом возрасте.

Все дети способны развиваться, но детям с дальнозоркостью может потребоваться дополнительная поддержка, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Вместо того, чтобы «подождать и посмотреть», лучше обратиться за профессиональным советом, особенно если вашему ребенку от 18 до 30 месяцев и у него проблемы с пониманием языка, он использует очень мало жестов для общения и медленно запоминает новые слова. Первый шаг — обратиться в местную службу речевой и языковой терапии.

Повышение языковых навыков

Язык является гибким, и языкового ввода не бывает слишком много. Каким бы ни был уровень языкового развития вашего ребенка, всегда есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы еще больше улучшить его языковые навыки.

Например, когда вы играете со своим малышом, следите за тем, куда смотрят его глаза, и обозначайте то, что они видят.