Дресс код что: 6 видов дресс-кода, которые стыдно не знать — читать на Gastronom.ru

Корпоративный дресс-код

В отношении дресс-кода всех работников можно разделить на две категории: одни, для которых требования в одежде обязательны, потому что это прямо предусмотрено законом, и другие, для которых можно устанавливать требования к одежде во внутренних документах компании, но без нарушения прав работников. Для начала работодателю нужно определить, с какой категорией он работает, а потом уже устанавливать свои правила моды.

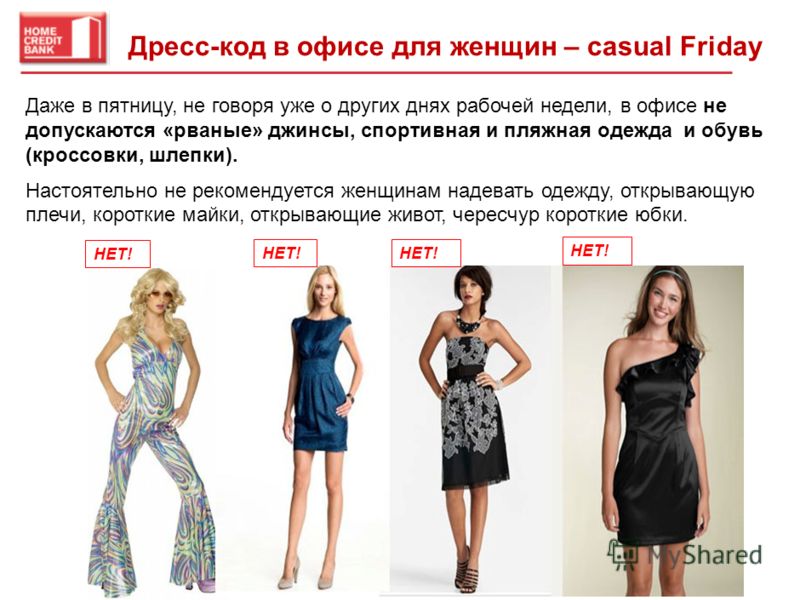

Многие организации вводят за правило диктовать моду на рабочем месте, особенно если работа предполагает общение с клиентами. Одно дело, когда требования вполне приемлемые, но порой доходит до абсурда. Работодатели устанавливают конкретные цвета в одежде, которую нужно носить, вводят правила о появлении на работе без украшений, определяют требования к косметике, указывают допустимые оттенки лака на ногтях, устанавливают высоту каблука на туфлях, уже не говоря об указании толщины и цвете колгот для женщин.

Требование или рекомендация

В современном мире модно использовать иностранные слова или словосочетания, одним из них является понятие «дресс-код». Если обратиться к его определению, то в переводе с английского языка «dress code» означает кодекс одежды, т.е. это форма одежды, требуемая при посещении определенных мероприятий, организаций, заведений.

Работодатели взяли это понятие на вооружение и стали повсеместно требовать от сотрудников следовать кодексу одежды. Действительно, у работодателя есть право устанавливать в организации свои правила, которым обязаны подчиняться все работники, однако эти правила должны быть законными. Запретить персоналу ходить на работу в том, в чем им нравится и в чем они чувствуют себя удобно, конечно, нельзя, но ввести определенные ограничения допустимо.

Сделать это можно посредством издания локального нормативного акта, предусматривающего порядок соблюдения этого самого дресс-кода, прописав в нем, в каком виде рекомендуется появляться на работе и чего придерживаться.

Обратите внимание, речь идет именно о рекомендациях, а не об обязательных требованиях. Устанавливая обязанность соблюдения дресс-кода на работе в императивном (обязательном) порядке, работодатель нарушает права работников, ведь не у каждого, предположим, есть возможность щеголять в разных костюмах каждый день, покупать под заданную работодателем моду в офисе одежду и обувь, носить определенные прически, отказаться от макияжа. На наш взгляд, главное в этом вопросе – найти золотую середину: и чтобы на работе было приятно посмотреть на сотрудников, и чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно в том, в чем пришли.

Что предусмотреть в ЛНА

Обязанность по соблюдению локального нормативного акта распространяется на обе стороны трудовых отношений – и на работников, и на работодателя. Поэтому документ должен быть составлен с учетом пожеланий работодателя в отношении дресс-кода, но с соблюдением требований законодательства. Если не придерживаться последнего, то документ просто не будет иметь юридической силы и не подлежит применению.

Формулировки, используемые в локальном нормативном акте, должны быть ненавязчивыми, но в то же время правомерными (см. Пример 1).

Пример 1

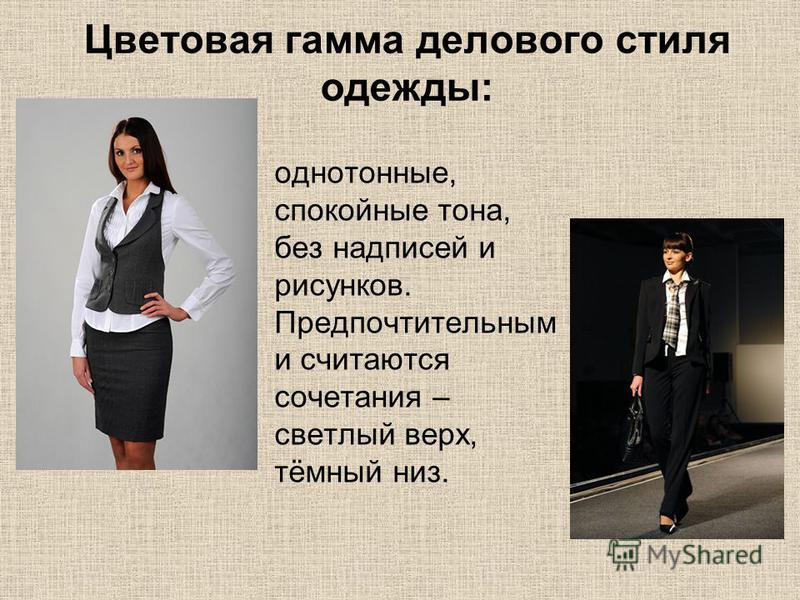

«Работникам во время исполнения должностных обязанностей рекомендуется придерживаться делового стиля в выборе одежды, обуви и прически, с использованием базовых цветов и сочетаемости всех предметов одежды, поддерживающих профессиональный имидж компании».

«При выездных встречах работникам рекомендуется придерживаться более строгого стиля одежды – белый верх, черный низ».

«Работники не должны приходить на работу в грязной и вызывающей одежде».

Когда можно наказывать

За несоблюдение требований ЛНА, если он правомерен, работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности, сделав ему замечание или выговор, а в крайних случаях – уволить. Последнее используется реже, чем первые два. Однако локальный акт локальному акту рознь. Привлекая работника к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований внутренних правил, важно понимать, за что вы хотите наказать работника. За то, что он пришел в джинсах и футболке? Или с голыми ногами и в шлепках?

За то, что он пришел в джинсах и футболке? Или с голыми ногами и в шлепках?

Но тогда надо ответить и на следующие вопросы: как это сказалось на его работе? На производительности труда? На выполнении им его должностных обязанностей? Что-нибудь от этого пострадало? Если ответ – нет, то и наказывать работника только за то, что он одет не по внутренней моде в организации нельзя. Безусловно, ограничения вводить можно, но эти ограничения должны быть умеренными, без жесткой конкретики.

Если работник все-таки нарушил требования ЛНА, то оформление документов для привлечения его к дисциплинарной ответственности должно осуществляться в порядке, предусмотренном ст. 193 ТК РФ, т.е. по факту совершенного дисциплинарного проступка. Как понимаете, ответственность последует не за приход на работу не в той одежде, в которой необходимо появляться согласно критериям ЛНА, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, в том числе возможное нарушение трудовой дисциплины, если внешний вид работника явился к этому основанием или причиной.

Связанный материал

Привлечение к дисциплинарной ответственности от «А» до «Я»

№ 04 / 2016

См. статью «Привлечение к дисциплинарной ответственности от “А” до “Я”»

Не забудьте запросить с работника письменное объяснение. Чтобы представить его, напомним, по закону у него есть два рабочих дня. Запрос объяснения лучше делать письменно, например посредством уведомления о необходимости представить письменное объяснение. По истечении двух рабочих дней работодатель, вне зависимости от того, представил работник объяснение или нет, вправе применить к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора. Увольнение как вид дисциплинарного взыскания, как мы отметили выше, в данном случае недопустимо.

Форменная одежда и дресс-код

Обсуждая вопросы дресс-кода, нельзя не остановиться на спецодежде. Напомним, для определенных профессий (должностей) и видов работ вопрос об одежде решается не работодателем.

Связанный материал

Неисполнение требований охраны труда – повод отстранить от работы

№ 06 / 2016

См. статью «Неисполнение требований охраны труда – повод отстранить от работы»

Во избежание несчастных случаев на производстве и травм, работодателю рекомендуется на локальном уровне все же прописывать определенные ограничения, которых необходимо придерживаться работникам с целью минимизации травм. Например, в отношении высоты каблуков и длины брюк. В локальном нормативном акте это может выглядеть так, как показано в Примере 2.

Например, в отношении высоты каблуков и длины брюк. В локальном нормативном акте это может выглядеть так, как показано в Примере 2.

«В целях минимизации травм на работе (рабочем месте) не рекомендуется надевать обувь на высоких каблуках и платформах (выше 5 см), а также очень длинные брюки, низ которых касается пола».

Таким образом, можно разделить всех работников на две категории: одни, для которых требования в одежде обязательны, потому что это прямо предусмотрено законом, и другие, для которых можно устанавливать требования к одежде, но без нарушения прав работников. Для начала работодателю нужно определить, с какой категорией он работает, ну а потом устанавливать свои правила моды.

Дресс‑код в компании 👗 Корпоративный дресс-код компании — Контур.Бухгалтерия

Руководство негосударственных организаций может вводить дресс-код по своему усмотрению или не делать этого, так как ТК РФ не дает однозначных предписаний на этот счет. Каковы особенности правового взаимодействия работодателя и сотрудника по дресс-коду, что он может дать компании и какие «подводные камни» в связи с требованиями к одежде на работе можно встретить — читайте в этой статье.

Как закрепляются нормы по дресс-коду

В Трудовом кодексе нет ни обязывающих ни запретительных норм в отношении дресс-кода в негосударственных компаниях. Так что решение по этому вопросу полностью зависит от руководства организации. Решение закрепляется внутренними актами компании, и оспорить его можно только на основании заключенного трудового или коллективного договора.

Что относится к дресс-коду, а что к нему не относится

«Дресс-код» — это неформальное понятие, в него входят только добровольно принятые организацией ограничения на внешний вид и характер одежды сотрудников — и только в их рабочее время.

К дресс-коду не относится:

- Спецодежда и элементы снаряжения, которые выдают сотруднику для безопасной работы. Применение спецодежды регулируется статьей 221 ТК, согласно ей работодатель не может без юридических последствий для себя отказаться от предоставления спецодежды. Отказ сотрудника носить спецодежду может привести к взысканиям и отстранению от работы (не увольнению).

- Форменная одежда (униформа), которая демонстрирует принадлежность сотрудника к структуре или отрасли. Форменная одежда не связана с фактором безопасности, ее применение регулирует ГОСТ и отраслевые акты. Например, форменную одежду носят официанты и повара, сотрудники некоторых гостиниц. Но норм выдачи формы нет в ТК РФ, эту сферу регулируют внутренние акты организации, положения по этой части обязательно прописывают в трудовом договоре.

- Прическа, маникюр, татуировки, пирсинг и т.д. не относятся к сфере дресс-кода и не подлежат регуляции какими-либо актами в принципе. Эти элементы должны рассматриваться как неотъемлемая часть личности сотрудника.

Все остальные ограничения на характер и внешний вид одежды сотрудника относятся к сфере действия дресс-кода.

В каком порядке вводят дресс-код в негосударственных организациях

Описание корпоративного дресс-кода и требования по его соблюдению прописывают во внутренних дисциплинарных актах организации. К ним относятся:

К ним относятся:

- должностные инструкции;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- кодексы корпоративной этики.

Трудовой Кодекс РФ не регулирует само содержание внутренних актов, но во многих случаях обязывает до подписания согласовывать их с представительным органом работников организации.

Обязанности и права по дресс-коду могут содержаться в трудовом и коллективном договорах и соглашениях.

В каких случаях сотрудник может оспорить дресс-код

Если устные и письменные требования работодателя по дресс-коду не приняты во внутренних дисцпилинарных актах и не содержатся в договорах, заключенных с работником, тогда сотрудник негосударственной организации легко может оспорить их в суде.

Трудовой Кодекс не предусматривает штраф или увольнение за нарушение дресс-кода, даже введенного в установленном порядке. Так что сотрудник имеет формальное право игнорировать любой дресс-код. Дисциплинарные взыскания, которые работодатель может законно применять в таких случаях, — это выговор, понижение в должности, лишение премии и другие ухищрения в рамках правового поля.

Какое преимущество дает дресс-кода компании и сотрудникам

Дресс-код эффективно подчеркивает разделение рабочего и нерабочего времени, трудовой деятельности и личной жизни. В результате выигрывают все стороны: работодатель — от повышения концентрации и дисциплины работника, работник — от чувства определенности, общество в целом — от роста продуктивности.

Еще дресс-код, подобно униформе, повышает чувство защищенности сотрудника в рабочих процессах, особенно на должностях, связанных с прямой общественной коммуникацией и переговорными процессами. Он развивает чувство принадлежности к общему делу, упрощает подготовку к рабочему дню, повышает узнаваемость и формирует «лицо» компании. Все это ведет к росту корпоративной культуры.

Дресс-код отсеивает “анархических” кандидатов, может свидетельствовать о солидности организации, несмотря на все культурные и социальные сдвиги последнего времени.

Каковы недостатки дресс-кода для компании и сотрудников

Строгий дресс-код иногда ассоциируют с «сектантской» дисциплиной в компании, это вызывает негативные сравнения с тоталитарными организациями, завышенными требованиями, низким вознаграждением и негуманным отношением к сотрудникам. Такие ассоциации, к сожалению, возникают не на пустом месте и могут отпугнуть креативного кандидата со свободными привычками, который мог бы стать полезным и лояльным сотрудником компании.

Такие ассоциации, к сожалению, возникают не на пустом месте и могут отпугнуть креативного кандидата со свободными привычками, который мог бы стать полезным и лояльным сотрудником компании.

Работники, одетые в соответствии со строгим дресс-кодом, могут отказаться от проявлений инициативы, поскольку воспринимают себя, скорее, как “армию”, которая выполняет указания руководства. Поэтому дресс-код должен быть логически связан с характером работы и должностью: например, вряд ли деловой костюм нужен веб-дизайнеру или программисту.

Работодатель, идущий на применение дресс-кода в своей организации, должен не только организовать его в соответствии с правовым полем, но и позаботиться об удобстве для всех своих сотрудников, вкусы и характеры которых часто совершенно различны. Это может стать для него дополнительной нагрузкой и привести к юридическим и финансовым рискам.

Наконец, классический дресс-код слишком часто элементарно не комфортен и не полезен с точки зрения здоровья работников, например, это приводит к отказу от него в регионах с жарким летним климатом. Физические особенности сотрудников и их здоровья вызывают наибольшее число жалоб на корпоративный дресс-код и судебных исков в мировой и российской деловой практике.

Физические особенности сотрудников и их здоровья вызывают наибольшее число жалоб на корпоративный дресс-код и судебных исков в мировой и российской деловой практике.

Поэтому рекомендуется не строгий, а умеренный и гибкий дресс-код, который позволит сбалансировать все отрицательные и положительные стороны.

Устарел ли дресс-код

Есть мнение, что дресс-код в офисах — это устаревшее «конторское» явление из «золотого века» индустриальной эпохи (1880 — 1980-е). Но отказ от дресс-кода связан, в основном, с евро-американским веянием, причем в наибольшей степени — калифорнийским и южно-европейским. В то же время приверженность дресс-коду сохраняют страны Азии, включая наиболее развитые и постиндустриальные (Япония, Южная Корея), а также лондонский Сити и французские корпорации, т.е. законодатели деловой моды. А значит нельзя говорить о «смерти» корпоративного дресс-кода, другое дело, что сам офис рискует стремительно исчезнуть из деловой жизни в связи с революцией удаленной работы.

дресс-кодов | Книга Ричарда Томпсона Форда | Официальный издатель Страница

Глава первая: Статус кодирования Глава 1 Статус кодирования

Относительно чрезмерной демонстрации хобота, корон, гофрированных воротников, бархата и малинового шелка эсквайра, был арестован за ношение «очень чудовищного и возмутительного большого размера чулок». За свое преступление в области моды Уолвейн был задержан «до тех пор, пока он не купил или иным образом не достал себе дом приличного и законного facyon [моды] и рода… а также показал себя в тех же новых чулках сегодня днем» перед Господом Мэр Лондона. Суд постановил конфисковать оскорбительную одежду и выставить ее «на каком-нибудь открытом месте в нижнем зале, где ее можно было бы уместно увидеть и расценить людьми как пример крайнего безрассудства».

Историк Виктория Бакли описывает багажник как «большую пару дутых шорт… раздувающихся от талии и сужающихся вокруг верхней части бедра».

Они «часто могли быть… смехотворными, с огромным количеством набивки и жесткости и даже… панелями, вшитыми в чулки, из безвкусного шелка, которые владелец мог продеть сквозь внешнюю ткань и надуть перед тем, как выйти с важным видом…» Шланги были парашютными штанами своего времени, Ричард Уолвейн был MC Hammer эпохи Возрождения. И, по мнению властей, магистральный шланг стал общественной угрозой в елизаветинской Англии. Королевская прокламация 1551 г. сетовала на «использование чудовищного и возмутительного великолепия людей… недавно проникших в королевство, к его великой клевете и уничтожению ряда людей, использующих то же самое, быть засушливым для их возможного использования, чтобы добиваться таких незаконных действий». пути… как… привели их к гибели».

И, по мнению властей, магистральный шланг стал общественной угрозой в елизаветинской Англии. Королевская прокламация 1551 г. сетовала на «использование чудовищного и возмутительного великолепия людей… недавно проникших в королевство, к его великой клевете и уничтожению ряда людей, использующих то же самое, быть засушливым для их возможного использования, чтобы добиваться таких незаконных действий». пути… как… привели их к гибели».

Шланги Trunk были модной мужской одеждой в елизаветинскую эпоху.

Соответственно, закон предусматривает суровые наказания для тех, кто носит такую контрабандную одежду. Наказание Ричарда Уолвейна было мягким по сравнению с наказанием Томаса Брэдшоу, торгового портного, который в том же году был арестован за ношение чрезмерно набитых чулок «вопреки хорошему порядку». Суд, рассматривавший его дело, постановил, «чтобы вся набивка и подкладки его чулков были разрезаны и вытащены… и он был одет в свой камзол [приталенную куртку] и чулки, и таким образом был проведен через улицы в его… дом, там же нужно разрезать и вытащить ткань и набивку другого». Если считалось, что преступления моды проистекают из греха тщеславия, возможно, казалось уместным, что наказание должно быть публичным позором.

Если считалось, что преступления моды проистекают из греха тщеславия, возможно, казалось уместным, что наказание должно быть публичным позором.

Но нарушения хорошего вкуса, как правило, не наказывались уголовными санкциями, даже во время правления следившей за модой королевы Елизаветы I. Какими бы безвкусными или неприглядными ни были набитые чулки и как бы тщеславно ни проявляли себя те, кто их носил, быть, почему правительство потратило ограниченные ресурсы на соблюдение такого дресс-кода? Ричард Уолвейн и Томас Брэдшоу не просто нарушили каноны изысканности одежды — они нарушили политический порядок общества, в котором внешний вид считался признаком ранга и привилегий. Их бросающееся в глаза платье рассматривалось как своего рода подделка, которая угрожала подорвать экономику аристократических и благородных прерогатив за счет удешевления портняжной валюты. С позднего Средневековья до эпохи Просвещения и закон, и обычай требовали, чтобы одежда указывала на социальный класс, касту, профессию, религию и, конечно же, пол владельца. Эти дресс-коды превратили одежду в символ статуса, создав стиль одежды, который остается с нами и по сей день.

Эти дресс-коды превратили одежду в символ статуса, создав стиль одежды, который остается с нами и по сей день.

В каком-то смысле законы эпохи Тюдоров, запрещающие возмутительные чулки, продолжали древнюю традицию. Спартанцы заработали свою репутацию аскетов благодаря одному из самых ранних известных законов, запрещающих роскошную одежду, а их бывшие соперники, афиняне, приняли правила, ограничивающие роскошную одежду, еще в шестом веке до нашей эры. Римляне, которые первыми использовали термин «роскошь» для описания такого законодательства, приняли множество законов, ограничивающих роскошную одежду, а также снисходительную еду, роскошную мебель и обмен щедрыми подарками. Самый ранний средневековый европейский закон, запрещающий чрезмерную роскошь, был принят в Генуе в 1157 году, а к позднему средневековью роскошные дресс-коды были широко распространены по всей Европе. Эти ранние дресс-коды служили для пропаганды строгости и предотвращения расточительства в целом. Они ограничивали не только роскошную одежду, но и щедрые расходы на пиры и торжества, такие как свадьбы и похороны.

Начиная с 1300-х годов законы о роскоши все больше касались одежды. Моралисты осуждали роскошную одежду в лучшем случае как отвлечение от более важных вопросов духовной чистоты и религиозного благочестия; в худшем — развращающее удовольствие плоти. Для религиозных авторитетов сама одежда была следствием грехопадения, а телесные украшения были одной из многих приманок, которые распутные женщины использовали, чтобы соблазнить мужчин на пороки и распутство. Сама королева Елизавета привела более прозаические мотивы в прокламации от 15 июня 1574 года, защищая регулирование одежды как вопрос национальной безопасности и настаивая на том, что импорт дорогих тканей, мехов и готовой одежды из-за границы нарушает торговый баланс: «[T «Деньги и сокровища королевства должны ежегодно вывозиться оттуда, чтобы компенсировать указанный избыток». Портновская конкуренция также подрывала закон и порядок, поскольку стоимость роскошной одежды грозила разорением людей со скромным достатком, толкая их на преступления:

[A] большое количество молодых джентльменов, в остальном полезных, и других, стремящихся показом одежды прослыть джентльменами, которые, соблазненные тщетной показухой этих вещей, не только потребляют себя, свое имущество и земли, которые их родители оставлены им, но также имеют такие долги и махинации, поскольку они не могут жить вне опасности законов, не пытаясь совершать противозаконные действия.

Таковы были стандартные оправдания законодательства о роскоши, но более вероятно, что основная цель, лежащая в основе шквала новых дресс-кодов, состояла в том, чтобы сохранить символы статуса для элиты. Самая насущная проблема, которую решали законы о роскоши, заключалась не в том, что «низкие люди», как говорилось в одной елизаветинской прокламации, испытывали искушение купить одежду, которую они не могли себе позволить; это было то, что растущее число более подлого сорта мог позволить себе соревноваться в одежде с элитой. Действительно, преамбула к акту 1533 г., ограничивающему одежду, гласила:

Роскошные и дорогие наряды и одежда, обычно носимые в этом королевстве, из-за чего происходили и ежедневно случаются такие различные значительные и заметные неудобства, как для великих, явных и печально известных ущерб общему благу, подрыв хорошего и политического порядка в знаниях и различиях людей в соответствии с их сословиями, преимуществами, достоинствами и степенями.

Многие законы о роскоши позднего Средневековья и эпохи Возрождения прямо ссылались на социальный ранг и статус. Например, в 1229 году король Франции Людовик VIII ввел ограничения на одежду знати, стремясь поставить феодалов под централизованный контроль, а в 1279 году король Филипп ле Харди III ограничил роскошь одежды по скользящей шкале в соответствии с количеством земли в собственности. Английский «Статут о диете и одежде» 1363 г. связывал роскошь одежды напрямую с богатством: городские жители и землевладельцы с сопоставимыми располагаемыми доходами подпадали под те же ограничения на роскошь. Миланский закон о роскоши 139 г.6 освобождал жен рыцарей, юристов и судей от ограничений на одежду и украшения, а преамбула к последующему миланскому закону 1498 г. откровенно объясняла, что это был ответ на жалобы знати и элиты на размывание их привилегий и, соответственно, его запреты не распространялись на сенаторов, баронов, графов, маркизов, монахов, монахинь, врачей и, в соответствующих случаях, на их жен.

Поскольку законодатели изо всех сил старались не отставать от социальной мобильности и новых тенденций моды, правила приобрели бешеный характер: почти каждый аспект одежды был потенциальной мишенью для юридических ограничений. Генуя запретила использование соболиных оторочек в 1157 г. В 1249 г.Siena ограничила длину шлейфа на женских платьях. В 1258 году Альфонсо X Кастильский зарезервировал алые плащи для короля и шелк для знати. Папский легат Романьи в 1279 году потребовал, чтобы все женщины в регионе носили вуали; напротив, Лукка в 1337 году запретила ношение чадр, капюшонов и плащей для всех женщин, кроме монахинь. Флорентийский закон 1322 года запрещал женщинам, кроме вдов, носить черное. В 1375 году в Аквиле только родственникам мужского пола недавно умершего разрешалось ходить небритыми и отращивать бороды, и то только в течение десяти дней.

Особое беспокойство вызывали короны. Во Франции конца тринадцатого века Филипп ле Бель IV ограничил ношение корон высшими слоями общества; его жена, Жанна Наваррская, по крайней мере однажды едко заметила по поводу преобладания пышных нарядов: «Я считала себя единственной королевой, а здесь меня видят с сотнями!» — пожаловалась она. Негодование по поводу злоупотребления коронами было широко распространено: в 1439 году анонимный критик из Брешии жаловался, что «строители, кузнецы, мясники, сапожники и ткачи одевали своих жен в малиновый бархат, в шелк, в дамасскую ткань и в тончайшее багряное платье; рукава их, похожие на широчайшие знамёна, были подбиты атласом… достойные только королей, на головах их блестели жемчуга и богатейшие венцы, усыпанные самоцветами…»

Негодование по поводу злоупотребления коронами было широко распространено: в 1439 году анонимный критик из Брешии жаловался, что «строители, кузнецы, мясники, сапожники и ткачи одевали своих жен в малиновый бархат, в шелк, в дамасскую ткань и в тончайшее багряное платье; рукава их, похожие на широчайшие знамёна, были подбиты атласом… достойные только королей, на головах их блестели жемчуга и богатейшие венцы, усыпанные самоцветами…»

«Можно сделать джентльмена из двух ярдов красного сукна», — заметил Козимо Медичи, могущественный флорентийский банкир и эффективный правитель Флоренции в начале пятнадцатого века, согласно Никколо Макиавелли. Поскольку высшие классы стремились сохранить статус-кво перед лицом этих разрушительных нововведений, количество законов о роскоши резко возросло, достигнув пика в эпоху процветания эпохи Возрождения, начавшуюся в четырнадцатом веке. В городах вдоль и поперек итальянского полуострова как республики, так и деспоты ввели новые ограничения на показную демонстрацию роскоши, особенно на одежду. Европейские правительства приняли новые дресс-коды в отчаянной попытке опередить новую моду и новые деньги. Например, по словам историка Алана Ханта, количество законов о роскоши во Флоренции увеличилось с двух в тринадцатом веке до более чем двадцати в семнадцатом, в то время как в Венеции был один закон о роскоши в тринадцатом веке и двадцать восемь к семнадцатому. В Англии в тринадцатом веке не было законов о роскоши, но к шестнадцатому ввели двадцать. Еще в пятнадцатом веке в Испании было всего два закона о роскоши, а к шестнадцатому веку их стало шестнадцать. Во Франции был один такой закон в двенадцатом веке и двадцать в семнадцатом, к тому времени правоприменение было включено как в уголовное право, так и в регулирование экономики: закон 1656 года уполномочил полицию останавливать и обыскивать людей на улицах Парижа на предмет товары, которые нарушали законы о роскоши, а торговцы, продающие запрещенные товары, подвергались штрафам и даже могли потерять maitrise — законную привилегию заниматься своей торговлей — за повторные нарушения.

Европейские правительства приняли новые дресс-коды в отчаянной попытке опередить новую моду и новые деньги. Например, по словам историка Алана Ханта, количество законов о роскоши во Флоренции увеличилось с двух в тринадцатом веке до более чем двадцати в семнадцатом, в то время как в Венеции был один закон о роскоши в тринадцатом веке и двадцать восемь к семнадцатому. В Англии в тринадцатом веке не было законов о роскоши, но к шестнадцатому ввели двадцать. Еще в пятнадцатом веке в Испании было всего два закона о роскоши, а к шестнадцатому веку их стало шестнадцать. Во Франции был один такой закон в двенадцатом веке и двадцать в семнадцатом, к тому времени правоприменение было включено как в уголовное право, так и в регулирование экономики: закон 1656 года уполномочил полицию останавливать и обыскивать людей на улицах Парижа на предмет товары, которые нарушали законы о роскоши, а торговцы, продающие запрещенные товары, подвергались штрафам и даже могли потерять maitrise — законную привилегию заниматься своей торговлей — за повторные нарушения.

Законы о роскоши позднего Средневековья и эпохи Возрождения были попытками определить социальное значение одежды. Эти законы были ответом на новую социальную мобильность и нестабильность, которые пришли с экономическим процветанием. Когда Европа вышла из темных веков, новые технологии, новые торговые возможности, возросшая миграция и рост населения дестабилизировали старый социальный порядок. Масштабы и масштабы изменений в позднем средневековье соперничали с промышленной революцией девятнадцатого века или сегодняшней эрой высоких технологий и глобализации. В двенадцатом веке появилось производство бумаги, изобретение магнитного компаса и строительство первой известной ветряной мельницы. Ганзейский союз городов, достигший своего расцвета в тринадцатом и четырнадцатом веках, включал аванпосты на восток до России и на запад до Лондона и контролировал торговлю в Балтийском и Северном морях, принося расширение торговли, новое богатство и новые идеи. Торговый путь Шелкового пути был резко расширен в тринадцатом веке, принеся в Европу технологии и товары Востока, в первую очередь Китая, тогда величайшей производственной мощи в истории человечества. Первые европейские университеты были основаны в двенадцатом и тринадцатом веках, и ученые в Италии, Англии, Франции, Испании и Португалии начали переводить греческие и арабские тексты, знакомя Европу как с утерянными древними, так и с недавно обновленными математическими, научными и философскими идеями. . Этот взрыв технологий и торговли позволил купцам, ремесленникам, банкирам и другим представителям мелкой буржуазии предаваться демонстративной роскоши, ранее принадлежавшей только земельной аристократии. Тем временем процветающий рынок бывшей в употреблении, а иногда и украденной одежды угрожал еще больше подорвать престиж и запутать социальное значение одежды.

Первые европейские университеты были основаны в двенадцатом и тринадцатом веках, и ученые в Италии, Англии, Франции, Испании и Португалии начали переводить греческие и арабские тексты, знакомя Европу как с утерянными древними, так и с недавно обновленными математическими, научными и философскими идеями. . Этот взрыв технологий и торговли позволил купцам, ремесленникам, банкирам и другим представителям мелкой буржуазии предаваться демонстративной роскоши, ранее принадлежавшей только земельной аристократии. Тем временем процветающий рынок бывшей в употреблении, а иногда и украденной одежды угрожал еще больше подорвать престиж и запутать социальное значение одежды.

Затем, в четырнадцатом веке, глобальная пандемия чумы опустошила Европу, Азию и Ближний Восток, убив сотни миллионов людей: по оценкам историков, между 1347 и 1351 годами умерло от 45 до 65 процентов населения Европы; налоговые отчеты показывают, что 80 процентов флорентийцев умерли всего за четыре месяца в 1348 году. Когда чума утихла, возникшая в результате нехватка рабочей силы позволила рабочим требовать более высокой компенсации, лучших условий труда и большего уважения, что сделало социальную мобильность более заметной, чем когда-либо.

Одежда была неотъемлемым символом статуса как у существующей элиты, так и у новых богатых людей. Одежда — идеальное средство демонстрации богатства и власти: она вездесуща, индивидуальна и портативна. И любое облачение, не являющееся строго функциональным, демонстрирует, что владелец может позволить себе разбазаривать ресурсы; следовательно, роскошная одежда — это удобная реклама успеха. Как сформулировал это социолог Торстейн Веблен в своей знаменитой «Теории праздного класса»:0005

Основой, на которой держится хорошая репутация… является денежная сила… [демонстрируется] праздностью и демонстративным потреблением товаров… [Э]траты на одежду имеют это преимущество… наша одежда всегда на виду и свидетельствует о нашей денежное положение для всех наблюдателей с первого взгляда…»

Если роскошная одежда была способом утверждения социального господства, то закон о роскоши был способом удержать самонадеянных выскочек на своем месте.

Мода представляла исключительную возможность, поскольку только она могла превратить само тело в форму политического убеждения. Большинство европейцев в позднем средневековье были неграмотными, а в эпоху Возрождения грамотность распространялась очень медленно: например, по оценкам историков, более 90 процентов английского населения было неграмотным в 1500 году, и большинство оставалось таковым до девятнадцатого века. Как следствие, эти общества полагались на словесное общение и изображения для передачи сообщений, которые более поздние общества передавали через письменное слово. Церковь распространяла Евангелие через иконы, картины, обряды и зрелища; государство обращалось к своим гражданам и эмиссарам иностранных держав с пышными торжествами, величественными дворцами, парадами и внушающими благоговейный трепет памятниками — наглядными аргументами в пользу почтения и уважения. Одежда была неотъемлемой частью этой полемики, основанной на имидже; монарх мог показать другим людям, что она была экстраординарной и ей суждено было править; священник мог своим физическим присутствием внушить великолепие небес и славу Божию.

Большинство европейцев в позднем средневековье были неграмотными, а в эпоху Возрождения грамотность распространялась очень медленно: например, по оценкам историков, более 90 процентов английского населения было неграмотным в 1500 году, и большинство оставалось таковым до девятнадцатого века. Как следствие, эти общества полагались на словесное общение и изображения для передачи сообщений, которые более поздние общества передавали через письменное слово. Церковь распространяла Евангелие через иконы, картины, обряды и зрелища; государство обращалось к своим гражданам и эмиссарам иностранных держав с пышными торжествами, величественными дворцами, парадами и внушающими благоговейный трепет памятниками — наглядными аргументами в пользу почтения и уважения. Одежда была неотъемлемой частью этой полемики, основанной на имидже; монарх мог показать другим людям, что она была экстраординарной и ей суждено было править; священник мог своим физическим присутствием внушить великолепие небес и славу Божию. Новые тенденции в моде усилили этот тип визуального убеждения: портняжное искусство, получившее широкое распространение в четырнадцатом веке, позволяло одежде общаться не только с помощью роскошных тканей, ярких цветов и поверхностных украшений, но также с помощью форм и форм. Вместо того, чтобы просто облачать тело в наряды, сшитая на заказ одежда могла превратить его в нечто потустороннее, сверхчеловеческое. Но поскольку мода предлагала почти безграничные возможности для самовыражения, она вызывала новые — и потенциально тревожные — визуальные аргументы. Если королева могла олицетворять величие в тщательно продуманном платье с мягкими плечами и эффектно заканчивающимся большими структурированными юбками, то скромный портной-торговец мог смело играть за свою значимость в особенно внушительной паре чулков.

Новые тенденции в моде усилили этот тип визуального убеждения: портняжное искусство, получившее широкое распространение в четырнадцатом веке, позволяло одежде общаться не только с помощью роскошных тканей, ярких цветов и поверхностных украшений, но также с помощью форм и форм. Вместо того, чтобы просто облачать тело в наряды, сшитая на заказ одежда могла превратить его в нечто потустороннее, сверхчеловеческое. Но поскольку мода предлагала почти безграничные возможности для самовыражения, она вызывала новые — и потенциально тревожные — визуальные аргументы. Если королева могла олицетворять величие в тщательно продуманном платье с мягкими плечами и эффектно заканчивающимся большими структурированными юбками, то скромный портной-торговец мог смело играть за свою значимость в особенно внушительной паре чулков.

Тюдоры были особенно осведомлены о силе личного имиджа и ревностно охраняли свои прерогативы в отношении модных зрелищ. В 1510 году первый парламент Генриха VIII принял «Закон против ношения дорогой одежды». Название было ошибочным, поскольку на самом деле дорогая одежда не запрещалась; вместо этого он ограничивал одежду престижных цветов, изысканного качества и экзотического места производства людьми с высоким статусом. Например, закон запрещал мужчинам ниже степени лорда носить «любую ткань из золота или серебра, соболя или шерстяную ткань, изготовленную за пределами Англии, Уэльса, Ирландии или Кале». Багровый или синий бархат был запрещен для всех, кто не имел степени Рыцаря Подвязки. Точно так же бархат, шелк или дамаск были запрещены для всех, кто не имел звания рыцаря, за исключением «сыновей лордов, судей, членов королевского совета и мэра Лондона». Даже простые люди были отсортированы по статусу; закон предусматривал, что «ни один служащий не должен использовать более 2 ½ лет [ткани] в коротком платье или 3 года в длинном; слугам земледельцев, пастухам и чернорабочим, не имеющим имущества стоимостью более 10 фунтов, запрещается носить одежду, превышающую 2 шиллинга за ярд, или одежду, превышающую 10 пенсов [пенни] за ярд, под страхом трехдневного заточения в колодках.

Название было ошибочным, поскольку на самом деле дорогая одежда не запрещалась; вместо этого он ограничивал одежду престижных цветов, изысканного качества и экзотического места производства людьми с высоким статусом. Например, закон запрещал мужчинам ниже степени лорда носить «любую ткань из золота или серебра, соболя или шерстяную ткань, изготовленную за пределами Англии, Уэльса, Ирландии или Кале». Багровый или синий бархат был запрещен для всех, кто не имел степени Рыцаря Подвязки. Точно так же бархат, шелк или дамаск были запрещены для всех, кто не имел звания рыцаря, за исключением «сыновей лордов, судей, членов королевского совета и мэра Лондона». Даже простые люди были отсортированы по статусу; закон предусматривал, что «ни один служащий не должен использовать более 2 ½ лет [ткани] в коротком платье или 3 года в длинном; слугам земледельцев, пастухам и чернорабочим, не имеющим имущества стоимостью более 10 фунтов, запрещается носить одежду, превышающую 2 шиллинга за ярд, или одежду, превышающую 10 пенсов [пенни] за ярд, под страхом трехдневного заточения в колодках. ». Последующие законы об одежде были приняты в 1515, 1533 и 1554 годах.0006

». Последующие законы об одежде были приняты в 1515, 1533 и 1554 годах.0006

Королева Елизавета I использовала зрелищную одежду более эффективно, чем любой другой монарх до нее. Она обратила недостатки своего пола в мужском мире Англии эпохи Возрождения в свою пользу, выразив в своем наряде внушительную потусторонность, которая сочетала в себе роскошь королевской власти и суровую, неприкасаемую женскую добродетель (вставка, изображение № 2). Она понимала силу моды и еще более усердно, чем ее печально известный отец, Генрих VIII, регулировала чужую одежду. Историк Уилфрид Хупер, писавший в начале двадцатого века, заметил, что «правление Елизаветы знаменует собой эпоху беспрецедентной активности в истории ограничений на одежду». Многочисленные новые постановления регулировали количество и качество ткани, используемой в чулках и чулках, всегда оставляя более роскошные ткани, такие как бархат и атлас, для высших классов.

Такие законы трудно исполнялись и часто пренебрегали: в конце концов, если дворянин отличался от простолюдина своим одеянием, как еще можно было определить, имеет ли право человек, одетый в красный шелк и горностай, носить его ? Но к законам относились серьезно. Элизабет лично увещевала лорд-мэра Лондона обеспечить соблюдение законов о роскоши, и, чтобы подкрепить эту точку зрения, Тайный совет вызвал лорд-мэра и олдерменов города в Звездную палату, чтобы выдвинуть такое же требование. Она разработала тщательно продуманную схему наблюдения, привлекая дворянство, местных магистратов и простых людей для обеспечения соблюдения этих законов. Методы принуждения включали своего рода охоту за головами. Например, елизаветинские законы о роскоши, помимо наложения штрафов, разрешали частному лицу «конфисковывать любую одежду, носимую вопреки закону… и оставлять ее для собственного использования».

Элизабет лично увещевала лорд-мэра Лондона обеспечить соблюдение законов о роскоши, и, чтобы подкрепить эту точку зрения, Тайный совет вызвал лорд-мэра и олдерменов города в Звездную палату, чтобы выдвинуть такое же требование. Она разработала тщательно продуманную схему наблюдения, привлекая дворянство, местных магистратов и простых людей для обеспечения соблюдения этих законов. Методы принуждения включали своего рода охоту за головами. Например, елизаветинские законы о роскоши, помимо наложения штрафов, разрешали частному лицу «конфисковывать любую одежду, носимую вопреки закону… и оставлять ее для собственного использования».

В ноябре 1559 года письмо Тайного совета, отправленное в корпорацию лондонского Сити, приказало назначить двух наблюдателей в каждом приходе, вооруженных списком всех, кто имел право носить шелк, и полномочиями задерживать любого, кто был пойман в нем. Прокламация от 6 мая 1562 г. предписывала мэру и суду олдерменов Лондона назначить в каждом округе по четыре «существенных и благонамеренных человека» для задержания нарушителей портняжного дела. В 1566 г., по настоянию короны, город назначил четырех «унылых и скромных особ» для дежурства у каждых въездных ворот в город, начиная с семи утра:

В 1566 г., по настоянию короны, город назначил четырех «унылых и скромных особ» для дежурства у каждых въездных ворот в город, начиная с семи утра:

Затем постоянно оставаться и дежурить до XI часов и с 1 часов дня того же дня до 6 часов ночи, внимательно присматривая в течение всего указанного времени за всеми и каждым таким лицом и лица, которых они увидят там, чтобы войти в Ситте Лондона … использовать или носить какие-либо большие и чудовищные штаны, шелк, бархат или оружие, ограниченное и запрещенное.

Последующие королевские прокламации против чрезмерной одежды последовали в 1574, 1577, 1580, 1588 и 159 годах.7, каждая из которых является попыткой обратиться к мощным и разнообразным соблазнам моды. Например, прокламация 1580 г. добавила правила, запрещающие «воланы чрезмерной длины и глубины» — реакция на разработку крахмальных и проволочных каркасов для придания жесткости складкам ткани и создания необычно больших воротников с рюшами.

Те, кто помогал и подстрекал рудиментарных злодеев, также подверглись юридическим санкциям. Согласно условиям прокламации 1561 года, портным и чулочно-носочным изделиям запрещалось предоставлять одежду тем, кто не имел права ее носить, и они должны были внести залог в размере 40 фунтов, чтобы гарантировать соблюдение; кроме того, их помещения должны были каждые восемь дней подвергаться обыску на наличие контрабандной одежды. В соответствии с положениями Закона об одежде 1554 года, хозяева, укрывавшие слуг, нарушивших закон, подвергались невероятному штрафу в размере 100 фунтов стерлингов.

Согласно условиям прокламации 1561 года, портным и чулочно-носочным изделиям запрещалось предоставлять одежду тем, кто не имел права ее носить, и они должны были внести залог в размере 40 фунтов, чтобы гарантировать соблюдение; кроме того, их помещения должны были каждые восемь дней подвергаться обыску на наличие контрабандной одежды. В соответствии с положениями Закона об одежде 1554 года, хозяева, укрывавшие слуг, нарушивших закон, подвергались невероятному штрафу в размере 100 фунтов стерлингов.

В то время как Тюдоры и их современники-аристократы по всей Европе вводили законы о роскоши, укреплявшие традиционные привилегии, более радикальные мыслители представляли себе мир, в котором символика одежды будет перевернута с ног на голову. Лорд-канцлер Генриха VIII Томас Мор писал о вымышленной утопии, в которой вся одежда будет «одного и того же образца… на протяжении веков…» и «одного цвета… естественного цвета…». эгалитарное общество, в котором проблема беспорядочной роскоши решалась не путем запрета роскошной одежды или сохранения ее для элиты, а вместо этого путем преднамеренного ее унижения. В Утопия , золото и серебро использовались для изготовления ночных горшков и для ковки цепей рабов, а преступников заставляли носить золотые медали на шее и золотые короны в наказание за свои проступки, чтобы драгоценные металлы стали «знаком дурная слава». Утопийцы давали маленьким детям драгоценные камни в качестве игрушек, чтобы, «когда они несколько повзрослели и поняли, что такими игрушками пользуются только дети, они отложили их в сторону не по какому-либо приказу родителей, а по собственному чувству стыда, просто так». как наши собственные дети, когда вырастут, выбрасывают свои шарики, погремушки и куклы». В воображении Мора изменение символизма было настолько эффективным, что когда приезжали иностранные послы, одетые в бросающиеся в глаза наряды, утопийцы принимали их за клоунов или рабов.

В Утопия , золото и серебро использовались для изготовления ночных горшков и для ковки цепей рабов, а преступников заставляли носить золотые медали на шее и золотые короны в наказание за свои проступки, чтобы драгоценные металлы стали «знаком дурная слава». Утопийцы давали маленьким детям драгоценные камни в качестве игрушек, чтобы, «когда они несколько повзрослели и поняли, что такими игрушками пользуются только дети, они отложили их в сторону не по какому-либо приказу родителей, а по собственному чувству стыда, просто так». как наши собственные дети, когда вырастут, выбрасывают свои шарики, погремушки и куклы». В воображении Мора изменение символизма было настолько эффективным, что когда приезжали иностранные послы, одетые в бросающиеся в глаза наряды, утопийцы принимали их за клоунов или рабов.

Утопическая инверсия социального значения роскоши Мора была резкой критикой этоса эпохи Тюдоров в Англии, где дресс-код делал роскошь признаком и привилегией высокого статуса. Но Utopia также отражает тревогу по поводу быстрых изменений в моде, которую в целом разделяла тюдоровская элита. В Утопии одежда была бы одного типа на протяжении столетий : для Мора хорошее общество было свободно не только от классовых различий, но и от капризов моды. Элита времен Мора пыталась противостоять изменениям в моде с помощью дресс-кода, который определял одежду как символ статуса. Мода была врагом как духовно вдохновленного радикального эгалитариста, так и аристократа, ревностно охраняющего свои привилегии. Быстрое распространение роскошных дресс-кодов между четырнадцатым и шестнадцатым веками отражает скорость, с которой создавались новые моды и новые разрушительные идеи о социальном статусе. По мере распространения новой моды законодатели ответили новыми дресс-кодами, чтобы не отставать, контролировать и определять последние стили. Рассказ, написанный итальянским писателем конца четырнадцатого века Франко Саккетти, драматизировал эту проблему. В нем группа женщин нарушила закон своего города о роскоши с помощью коварного нововведения в одежде: когда им приказали снять роскошные пуговицы, запрещенные местным законодательством, они ответили, что рассматриваемые предметы на самом деле вовсе не были пуговицами, потому что одежда к которым они крепились, не имели соответствующих петлиц.

Но Utopia также отражает тревогу по поводу быстрых изменений в моде, которую в целом разделяла тюдоровская элита. В Утопии одежда была бы одного типа на протяжении столетий : для Мора хорошее общество было свободно не только от классовых различий, но и от капризов моды. Элита времен Мора пыталась противостоять изменениям в моде с помощью дресс-кода, который определял одежду как символ статуса. Мода была врагом как духовно вдохновленного радикального эгалитариста, так и аристократа, ревностно охраняющего свои привилегии. Быстрое распространение роскошных дресс-кодов между четырнадцатым и шестнадцатым веками отражает скорость, с которой создавались новые моды и новые разрушительные идеи о социальном статусе. По мере распространения новой моды законодатели ответили новыми дресс-кодами, чтобы не отставать, контролировать и определять последние стили. Рассказ, написанный итальянским писателем конца четырнадцатого века Франко Саккетти, драматизировал эту проблему. В нем группа женщин нарушила закон своего города о роскоши с помощью коварного нововведения в одежде: когда им приказали снять роскошные пуговицы, запрещенные местным законодательством, они ответили, что рассматриваемые предметы на самом деле вовсе не были пуговицами, потому что одежда к которым они крепились, не имели соответствующих петлиц. Мода всегда была на шаг впереди закона, поэтому каждая новая мода требовала нового дресс-кода. В ответ на эти контрастные изменения венецианский сенат в 1551 году прямо провозгласил: «Все новые моды запрещены».

Мода всегда была на шаг впереди закона, поэтому каждая новая мода требовала нового дресс-кода. В ответ на эти контрастные изменения венецианский сенат в 1551 году прямо провозгласил: «Все новые моды запрещены».

В начале эпохи Возрождения, в эпоху чулков и приталенных камзолов, дресс-код был, прежде всего, попыткой осмыслить и контролировать значение одежды. Продвигающиеся вверх торговцы, финансисты, мелкие аристократы и успешные торговцы превращали одежду из предсказуемого и относительно стабильного маркера социального положения в гораздо более выразительно богатое и разнообразное средство самовыражения. Это произошло потому, что инновации в технике — особенно разработка облегающей одежды — совпали с изменениями в экономике, создавшими новое богатство и новую мобильность. Когда люди устремились в города в поисках новых возможностей, иерархии, основанные на устоявшихся социальных отношениях, рухнули. В маленькой деревне каждый знал свое место — и место своих соседей. В большом городе, полном незнакомцев, жена мясника могла сойти за аристократку, а из двух ярдов красного сукна можно было сделаться джентльменом. Поскольку экономика также процветала и создавала новые возможности для обогащения, этот мясник мог заработать достаточно, чтобы купить корону для своей жены и два ярда дорогого красного шелка для собственного сшитого на заказ камзола или чудовищно экстравагантной пары чулков. Для этих социальных выскочек мода была способом утвердить свой статус — не просто выдавая себя за аристократов, но, что еще более опасно, настаивая на том, что они были аристократией нового типа: аристократией, основанной не на унаследованных титулах, а на богатстве, таланте и силе индивидуальной личности. Эти изменения угрожали социальному порядку, основанному на статусе и зрелище, где политическая власть переплеталась со способностью выглядеть соответствующе, а государственное управление представляло собой тщательно продуманный театр ритуалов. Дресс-код эпохи Возрождения пытался контролировать моду и заставить ее служить старым социальным иерархиям. Мода, в свою очередь, использовала такие старые ассоциации между одеждой и статусом на службе чего-то нового: современного, выразительного человека.

Поскольку экономика также процветала и создавала новые возможности для обогащения, этот мясник мог заработать достаточно, чтобы купить корону для своей жены и два ярда дорогого красного шелка для собственного сшитого на заказ камзола или чудовищно экстравагантной пары чулков. Для этих социальных выскочек мода была способом утвердить свой статус — не просто выдавая себя за аристократов, но, что еще более опасно, настаивая на том, что они были аристократией нового типа: аристократией, основанной не на унаследованных титулах, а на богатстве, таланте и силе индивидуальной личности. Эти изменения угрожали социальному порядку, основанному на статусе и зрелище, где политическая власть переплеталась со способностью выглядеть соответствующе, а государственное управление представляло собой тщательно продуманный театр ритуалов. Дресс-код эпохи Возрождения пытался контролировать моду и заставить ее служить старым социальным иерархиям. Мода, в свою очередь, использовала такие старые ассоциации между одеждой и статусом на службе чего-то нового: современного, выразительного человека.

Правила и процедуры / Дресс-код

- Права и обязанности

- Уведомление о процедурных гарантиях

- Дресс-код

- Отсутствие/Болезнь/Опоздание

- Посетители/волонтеры

- Высадка / получение

Стандарты одежды

- «Ученик, который идет в школу без должного внимания к личной чистоте или опрятности одежды, может быть отправлен домой для надлежащей подготовки к школе или должен подготовиться к классной комнате перед входом». (Калифорнийский кодекс правил, §302 главы 2)

- Учащиеся и родители/опекуны будут проинформированы о дресс-коде в начале каждого учебного года, а учащиеся, нарушающие стандарты, будут подвергнуты соответствующим дисциплинарным взысканиям.

- Директора/назначенные лица несут ответственность за соблюдение следующих стандартов одежды и за введение дополнительных местных школьных правил по мере необходимости и целесообразности.